ページ内リンク

実際の冷凍装置の容量制御 P51~P54(P51~P54)

冷凍装置の容量制御の問題を集めてあります。 「上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会」<9次(8次):P51右~P54>を一度熟読してください。

8次改訂版について

7次を比べるとページのレイアウトが大幅に変更されている。「圧縮機の容量制御」ページを統合し1ページに組み直すことにする。(2016(H28)/11/21記ス)

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

(1) 圧縮機の容量制御

テキスト<9次:P52左 (a),(b)>

(a) 多気筒圧縮機の容量制御

テキスト<9次:P52左 (a)>

・多気筒圧縮機の容量制御機構は、蒸発器の負荷減少時に、吸込み圧力の低下、冷凍トン当たりの消費電力の増加、成績係数の低下などの防止に有効である。 H18学/03

【◯】 テキスト<9次:51右 (a)>を上手にまとめた問題文です。

・多気筒圧縮機には、一般に容量制御装置(アンローダ)が取り付けてあり、吐出し弁を開放して、作動気筒数を減らし、容量を段階的に変えている。 by echo

【×】 引っ掛けです。テキスト<9次:51右(a) 10行目~>

多気筒圧縮機には、一般に容量制御装置(アンローダ)が取り付けてあり、吸込み弁を開放して、作動気筒数を減らし、容量を段階的に変えている。

・多気筒圧縮機には、一般に容量制御装置(アンローダ)が取り付けてあり、吸込み弁を開放して、作動気筒数を減らし、容量を無段階に変えている。 by echo

【×】 引っ掛けです。テキスト<9次:51右(a) 10行目~>

多気筒圧縮機には、一般に容量制御装置(アンローダ)が取り付けてあり、吸込み弁を開放して、作動気筒数を減らし、容量を段階的に変えている。

「無段階」はスクリュー圧縮機の容量制御です。

・多気筒圧縮機のアンローダは、圧縮機の始動時に冷凍機油の油圧が正常圧力に上昇するまではアンロード状態になるように、負荷軽減装置としても使われる。 by echo

【◯】 テキスト<9次:51右 (a)>の最後。

(b) スクリュ-圧縮機の容量制御

テキスト<9次:P52左 (b)>

スクリュー圧縮機の容量制御は、テキスト<9次:P38 (f)>のスクリュー圧縮機の特徴からの出題が多い。

「スクリュー圧縮機」へ

(2) 圧縮機の運転をオン・オフする方法

(3) 圧縮機の運転台数を変える方法

(4) 圧縮機の回転速度を変える方法

テキスト<9次:P53左 (4)>

・インバータによって圧縮機の回転速度を調整し容量制御を行う場合は、回転速度を大きく変化させても容量との比例関係は変わらない。 H14学/03

【×】 ある範囲内では回転数と容量は正比例するが、その範囲内をはずれ大きく変えると、低回転でも高回転でも体積効率が低下し、冷凍能力も回転速度に正比例しなくなる。<9次:P53左 (4)>

・インバータを用い負荷に合わせて圧縮機の回転速度を調節する容量制御方法では、低速回転から高速回転まで回転速度を大きく変えても体積効率が変わらないため、冷凍能力は回転速度に比例する。 H23学/03

【×】 低速回転と高速回転では効率が悪くなる。ま、人生においても遅過ぎたり早過ぎたりすると疲れるもの。<9次:P53左 (4)> を読んで。

正しい文章は、

インバータを用い負荷に合わせて圧縮機の回転速度を調節する容量制御方法では、低速回転から高速回転まで回転速度を大きく変えると体積効率が低下し、冷凍能力は回転速度に比例しなくなる。

(5) 蒸発圧力調整弁で吸込み蒸気を絞る方法

テキスト<9次:P53左 (5)> ポイントは、 蒸発圧力

と 圧縮機吸込み圧力

を意識してテキストや問題文を読むことです。

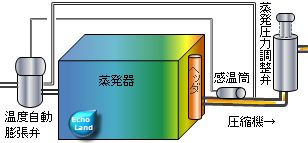

・圧縮機の吸込み管に蒸発圧力調整弁(EPR)を取り付けて容量制御する方法は、負荷が減少しても、蒸発圧力が所定の圧力以下に低下しないように吸込み蒸気を絞るため、蒸発圧力調整弁作動時には圧縮機吸込み圧力が低下する。また、蒸発圧力調整弁は、温度自動膨張弁の感温筒と均圧管取付け位置よりも下流側の圧縮機吸込み管に取り付けなければならない。 H23学/03

・圧縮機の吸込み管に蒸発圧力調整弁を取り付けて容量制御する方法では、負荷が減少しても、蒸発圧力が所定の圧力以下に低下しないように吸込み蒸気を絞るため、蒸発圧力調整弁作動時には圧縮機吸込み圧力が低下する。また、蒸発圧力調整弁は、温度自動膨張弁の感温筒と均圧管の取付け位置よりも下流側の圧縮機吸込み管に取り付けなければならない。 R01学/03

【両方 ◯】 長い!嫌になるほど長い!けど、誤りはないんだ。

テキスト<9次:P53 (5)>、あと<9次:P137右>の「蒸発圧力調整弁」を読めばなお良い。

【参考】 テキストの取り付け位置表記の違い

<9次:P53左 (5)の下3行>

「蒸発圧力調整弁は,温度自動膨張弁の感温筒と均圧管取付け位置よりも下流側の圧縮機吸込み蒸気配管に取り付けなければならない.」

<9次:P138左 9行目~>

「蒸発圧力調整弁を温度自動膨張弁と組み合わせて用いる場合には,膨張弁の感温筒は,蒸発圧力調整弁の上流(図10.21参照)側に取り付けなければならない.」

両方同じことです。こんがらからないように、頑張れー。

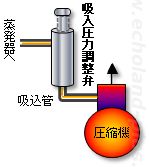

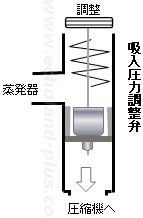

(6) 吸入圧力調整弁で吸込み蒸気を絞る方法

テキスト<9次:P53右 (6)>

作図が誤っていたため[×]を付け、【正】の画を追加しました。構造概略図も追加。(2022(R04)/03/21)

・圧縮機の容量制御方法として、蒸発圧力調整弁または吸入圧力調整弁を圧縮機の吸込み配管に取り付ける方法がある。 H27/ga03

【◯】 この問題はここに置きますね。 蒸発圧力調整弁

だけではなく 吸入圧力調整弁

でも容量制御の方法があるのです。

テキスト<9次:P53 (5)と(6)>を、読んで、過去問すれば、たぶん大丈夫。

(7) ホットガスバイパスによる方法

テキスト<9次:P53右(7)~P54>

平成26年度の問3で初めて(たぶん)出題された。(2015(H27)/07/16記ス)この辺りは1種冷凍の領域だと思うんだが…。 傾向が変化しているのかな。

・ホットガスバイパス容量制御において、ホットガスバイパス弁と液噴射弁を取り付け配管内でホットガスと液を混合する方法では、液噴射弁の感温筒の取付け位置は混合距離が取れる距離を確保する必要がある。 H26学/03

【◯】 テキスト<9次:P53 図4.8(d)>を、見てくれたまえ。

この図4.8(d)の説明は、<9次:P54左 (d)>である。が…、

液噴射弁感温筒の取り付け位置に関しては、どこに書いてあるか不明です。

なんというか、図から読み取るしかないのかな…。図から読み取るしか、図から読み取るしか、図から読み取るしか、図から読み取るしか…、【怒りの続き】

しかし、色々考えるに…

「混合距離が取れる距離」とは、どういう意味?

「液とガスが適切に混合される距離」と、いう意味なのかな?

テキストにない文章を組み込むのは反則ではないのでしょうか?

ま、「そんなルールはない」と言われれば、その通り!だけども。

そういうわけで!

平成26年度2種冷凍「学識」◯◯◯問題に決定!!

12/04/13 13/11/16 14/08/22 16/11/22 17/12/29 19/12/7 23/08/25 23/12/07

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/06/26 新設】(← 履歴をここに作った日)

- 「冷凍装置の容量制御」と「圧縮機の容量制御」の2頁を1頁に組み直し、解説も見直し、8次改訂に対応済み。(2016(H28)/11/23)

- 「学識」問7(熱交換器・運転状態)の問題は、「熱交換器」ページへお引っ越し。(2017/03/12)

H23学/01

をH23学/03

に、修正。(2017(H29)/03/21)-

下降のともなって

→下降にともなって

(2019(R1)/09/13) -

インバーター

(2019(R1)/09/13)→

インバータ - 画像追加、解説文見直し。(2019(R1)/09/13)

- 吸入圧力弁の作図が誤っていたため[×]を付け、【正】の画を追加。(2022(R04)/03/21)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/08/25) <

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院