ページ内リンク

空冷凝縮器 P82~P86(P82~P86)

空冷凝縮器の「学識」の問題を集めてあります。

「上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会」学識編の<9次:P82右~P86>(<8次:P82右~P86>)を読むべし。

保安編の<8次:P205右~>を読むとなお良い。問題は、「合理的運転と保守管理」>「高圧部の保守管理」にまとめてあります。 (2020(R2)/01/02)

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

構造と伝熱作用 P82~83

熱伝達率がキーポイントかな。出題数多し。テキスト<9次(8次):P82右>

構造 P82

・空冷凝縮器は、冷却管に導かれた冷媒過熱蒸気を、外面から大気で冷却し凝縮させるが、空気側の熱伝達率が大きいので、これを補うために空気側にフィンを取り付けている。 H21学/05

R04学/05(「これを補うために」が無い。他同じ。)

【×】 ぅむ。テキスト<9次(8次):P82右>

空冷凝縮器は、冷却管に導かれた冷媒過熱蒸気を、外面から大気で冷却し凝縮させるが、空気側の熱伝達率が小さいので、これを補うために空気側にフィンを取り付けている。

・空冷凝縮器は、冷却管内に導かれた冷媒過熱蒸気を外面から大気で冷却し凝縮させるが、空気側の熱伝達率が小さいので、これを補うために空気側にフィンを付けている。 H22学/05

【◯】 ぅむ。今度は丸だよ。あわてずに、問題はよく読もう。

・空冷凝縮器は冷却管内に導かれた冷媒過熱蒸気を外面から大気で冷却し、凝縮させるが、空気側の熱伝達率が小さいので、これを補うために空気側にフインを付けて、冷却管の単位長さ当たりの空気側伝熱面積を大幅に拡大している。しかし、冷却管の総管長は相当長くなるので、冷媒の圧力降下が許される範囲内になるよう、一般に総管長を複数に分割し、これらを並列に接続する。 H23学/05

【◯】 恐怖のH23年度。な、長い、長すぎw

これは、テキストの文章をほとんど丸写しじゃないか。頑張ってネ。テキスト<9次(8次):P82右>

・空冷凝縮器では、空気側の熱伝達率が小さいので冷却管の総長が長くなり、冷媒の圧力降下が大きくなるが、これを避けるために、総管長を分割して冷却管を並列に接続することがある。 H24学/05

【◯】 H23年度の縮小版?w

・空冷凝縮器では、空気側の熱伝達率が小さいため、空気側に伝熱面積拡大のためのフインを設け、適切な風速と空気量を得られるような通過面積(正面面積)を確保し、空気抵抗と騒音にも配慮して通過風速を適切に決めている。 H26学/05

【◯】 素晴らしい! テキスト<9次(8次):P82右真ん中下辺リ~P83左>を、結構きれいにまとめた問題文ですね。

・空冷凝縮器は、冷却管内に導かれた冷媒過熱蒸気を外面から大気で冷却し凝縮させるが、空気側にフインをつけているのは空気側の熱伝達率が小さいのでこれを補うためである。 H27学/05

【◯】 テキスト読んで過去問こなしていれば楽勝でしょう。テキスト<9次:P82右>

・空冷凝縮器は、冷却管内に導かれた冷媒過熱蒸気を外面から大気で冷却し凝縮させるが、冷媒側の熱伝達率が空気側に比べて小さいので、これを補うために冷却管にフィンをつけて伝熱面積を拡大している。

R01学/05 R05学/05 (「大気で冷却して凝縮」、他同じ)

【×】 正しい文章にしてみますかね。

空冷凝縮器は、冷却管内に導かれた冷媒過熱蒸気を外面から大気で冷却し凝縮させるが、空気側の熱伝達率が冷媒側に比べて小さいので、これを補うために冷却管にフィンをつけて伝熱面積を拡大している。

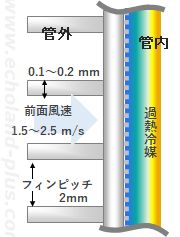

全面風速・フィンピッチ P83

細かい数値を問われますが、覚えておくしかありません。

空冷凝縮器のフィンと風速の概略図

・空冷凝縮器の熱伝達率を大きく確保しながら、騒音を低く抑えるなどのために、一般に、前面風速は1.5~2.5m/sにする。 H20学/05

【◯】 数字さえ記憶しておけば、他の文はなんとなく素直にわかると思います。頑張れ。

・空冷凝縮器の前面風速を大きくすると、空気抵抗が増大し、送風機の動力は大きくなるが、空気側の熱伝達率は変わらない。 H18学/05

【×】 テキスト<9次(8次):P83左上>と同様に書き直してみましょう。

空冷凝縮器の前面風速を大きくすると、空気側の熱伝達率は向上するが、空気抵抗も増大し、送風機の動力も大きくなる。

冷却空気の温度上昇 P84

テキスト<9次:P84> ここは、2種冷凍では過去出題されてませんが、予想問題(by echo)を置いておきましょう。

- Φk = Ca qma (ta2 - ta1) (kW)

Φk:凝縮熱量(負荷)(kW) Ca:冷却空気の比熱 qma:冷却空気の質量流量(kg/s) ta1:冷却空気入口温度(℃) ta2:冷却空気出口温度(℃) - qma = ρaqva (kg/s)

ρa:冷却空気の密度 qva:冷却空気の体積流量 (m3/s) - Φk = Ca ρa qva (ta2 - ta1) (kW)

・冷却空気の温度上昇は、凝縮熱量に比例し、冷却空気の流量に反比例する。 by echo

【◯】 (ta2 - ta1) = Φk / Ca ρa qva テキスト<9次:P84右 (7.4)式>(<8次:P84左 (7.4)式>)より。

冷却空気の温度上昇 (ta2 - ta1)は、凝縮熱量Φkに比例し、冷却空気の流量qvaに反比例する。

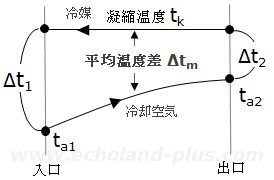

空冷凝縮器における伝熱 P84~85

テキスト<9次:P84右~P85>

・凝縮器における伝熱量の計算において、冷媒と冷却媒体との間の温度差に対数平均温度差を用いて算定すると正確であるが、算術平均温度差を用いて算定しても、その誤差は小さい。 H14学/05

【◯】 冷却水の入口から出口までの変化は直線では表せないので対数平均温度差を用いれば正確であるが、凝縮温度が一定であれば冷却水の温度変化を直線として計算(算術平均温度差)しても誤差は無視できるほど小さい。だから、算術平均温度差を用いて計算する、ってこと。テキスト<9次(8次):P85左>

ta1からta2は曲線なので「対数平均温度差」を用いるべきだが、ここを直線とみなした「算術平均温度差」で計算しても差異は小さいので冷凍装置の計算は「算術平均温度差」を用いる。

空冷凝縮器の温度分布図

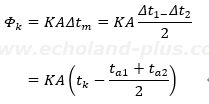

算術平均温度差を用いた凝縮熱量の計算式

- Φk:凝縮熱量 (kW)

- A:凝縮器の伝熱面積 (m2)

K:凝縮器の平均熱通過率 [kW/(m2・K)] - Δtm:算術平均温度差 (K)

- Δt1=tk-ta1:凝縮温度と冷却空気入口温度との温度差 (K)

- Δt2=tk-ta2:凝縮温度と冷却空気出口温度との温度差 (K)

- tk:凝縮温度 (℃)

- ta1:冷却空気入口温度 (℃)

- ta2:冷却空気出口温度 (℃)

2冷では、計算問題は出題されないが、式の意味を問われるのでゆっくり眺めておきましょう。

・空冷凝縮器の凝縮熱量の計算に用いる温度差として、実用的には冷媒と空気の算術平均温度差を、対数平均温度差の代わりに用いることができる。 H24学/05

【◯】 空冷凝縮器の伝熱における「算術平均温度差」テキスト<9次(8次):P84~P85>であるが、計算式など全部把握するのは1冷試験で良い、2冷はこの問題文のレベル(テキスト<9次(8次):P85左真ん中辺り>)で良い(たぶんだけど)。健闘を祈る。

・空冷凝縮器の凝縮熱量の計算に用いる温度差として、通常の冷凍装置用の凝縮器では、対数平均温度差で計算した場合と、算術平均温度差で計算した場合の差は小さいので、実用的には算術平均温度差を用いることもある。 H29学/05

【◯】 ぅむ。素直な良い問題です。テキスト<9次(8次):P85左真ん中辺り>

・空冷凝縮器の凝縮熱量の計算に用いる温度差として、実用的には、対数平均温度差の代わりに、冷媒と空気の算術平均温度差を用いることができる。 R03学/05

【◯】 はい、冷凍機の熱交換器は、すべて対数平均温度差の代わりに、算術平均温度差を用います。「伝熱>平均温度差」 で、さんざん勉強しました。

凝縮温度の変化 P85

テキスト<9次:P85右>には、((a)~(e))× 2 の10項目の凝縮温度が上昇する要因が記されている。他に保安管理でも出題されているし、疲れたので、問題はいずれ作ろうかと思っているが、ま、一通り読んでおくしかないでしょう。

・空冷凝縮器を用いた冷凍装置の凝縮温度が、運転中に高くなる要因として、冷凍負荷の増大、冷却空気の風量減少や温度上昇などがある。 H19学/05

【◯】 凝縮温度が高くなる要因、さぁ、いくつある?テキスト<9次(8次):P85右 ((a)~(e))>を読んでほしい。公式から導き出した要因を並べてある。式は無理して覚えなくてもいいけど(以前は必須だった)、よく読んでね。イメージが湧いてきたら最高。健闘を祈る!

・冷媒を過充てんし、空冷凝縮器内に冷媒液が滞留すると、凝縮に有効な伝熱面積が小さくなり、凝縮温度が高くなる。 H15学/05

【◯】 ぅむ。その通りとしか言いようが無い。

テキスト<9次(8次):P85右中(C)>を読むしかない。

過充てんに関しては、テキスト<8次:P210右 下から4行目>(<8次:P201右上~>)だね。

・凝縮温度が上昇する要因として、凝縮熱量の増加、熱通過率の減少、伝熱面積の減少、冷却媒体の温度上昇などが挙げられる。 H25学/05

【◯】 テキスト<9次(8次):P85右 8行目~>から、該当する(a)~(d)を問題文に記入してみましょ。

凝縮温度が上昇する要因として、(a)凝縮熱量の増加、(b)熱通過率の減少、(c)伝熱面積の減少、(d)冷却媒体の温度上昇などが挙げられる。

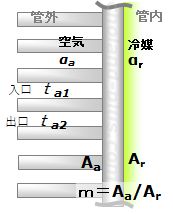

伝熱作用「有効内外伝熱面積比」 P85~86

「有効内外伝熱面積比」を把握しましょう。テキスト<9次(8次):P85右下~P86左>

空冷凝縮器フィン概略図

空冷凝縮器の平均熱通過率Kの計算式

- K:凝縮器の空気側(外表面)有効伝熱面積基準の平均熱通過率 [kW/(m2・K)]

- αa:空気側熱伝達率 [kW/(m2・K)]

- αr:冷媒側熱伝達率 [kW/(m2・K)]

- m:有効内外伝熱面積比 (=Aa / Ar)

- Aa:空気側有効伝熱面積 (m2)

- Ar:冷媒側有効伝熱面積 (m2)

冷却管にフィンなし配管(裸管)を使用した場合は、有効内外伝熱面積比は「m≒1」となる。

・フィン付きで有効内外伝熱面積比が「1」より大きい場合は、フィンの付いている外表面基準の熱通過率は、冷却管内面の熱伝達率を有効内外伝熱面積比mを用いて、外表面基準の熱伝達率に置き換えて算出する。 by echo

【◯】 はい。テキスト<9次:P86左 11行目~>(<8次:P86左 6行目~>)

・空調用の空冷凝縮器は、外面にフィンを着けた内面溝付管を使用しており、内外面積比は通常18~22となっている。 H13学/05

【◯】 ぅ~む、1冷ぐらいの問題とも思えるが・・。(問題が古いけど)

フィン無し裸管の場合は内外面積比は1となる。外面にフィンを付けた内面溝付管(内面に溝がある)の内外面積比は18~22と覚えちゃおう。

テキスト<9次:P86左真ん中辺り>(<8次:P86左上辺り>)ズバリ18~22と記されている。

05/10/01 07/12/12 08/02/03 09/03/20 10/07/02 11/08/02 12/04/21 13/09/03 14/08/23 15/07/19 16/12/09 19/12/14 22/04/04 23/12/09

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/05 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応。解説も少々見直し済み。(2016(H28)/12/09)

- 図を追加。(2019(R1)/09/16)

- submenuに、冬季の不具合・対策は、「合理的運転と保守管理」>「高圧部の保守管理」>「5.空冷凝縮器能力の季節的変動対策」へを、追加。(20(R2)/02/25)

- 全体的に見直し。(2022(R04)/04/04)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/08/17)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院