ページ内リンク

凝縮圧力調整弁(CPR)と冷却水調整弁 P141~143(P135~P138)

テキストは『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』

- 凝縮圧力調整弁は、空冷凝縮器において冬季の異常圧力の低下防止用の圧力制御弁です。テキストは、<9次:P141左下~ (10.7 凝縮圧力調整弁)>

- 冷却水調整弁は、水冷凝縮器の凝縮圧力を年間を通して適正に保つよう冷却水の水量を調整します。テキストは<9次:P142右~ (10.8 冷却水調整弁)>

両者を混同しませんように。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

凝縮圧力調整弁(CPR)P141~P142

Condensation(凝縮) Pres-sure(圧力) Regulator(レギュレーター)

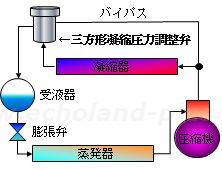

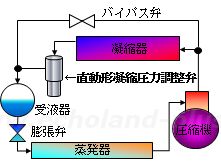

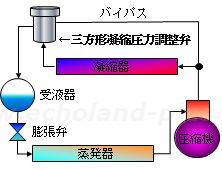

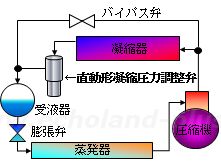

「三方弁形凝縮圧力調整弁」と「直動形凝縮圧力調整弁」の概略図

・凝縮圧力調整弁は、空冷凝縮器の冬季運転における凝縮圧力の異常な低下を防止し、冷凍装置を正常な運転にする。 H13学/08 H19学/08 H25学/08

【◯】 冬は外気温度が低下し凝縮圧力が低下する。テキスト<9次:P141左下 (10.7 凝縮圧力調整弁)>冒頭。

一定値以下に下がらないように弁を閉じ冷媒液を滞留させ有効伝熱面積を減らす。(夏は全開)冷媒量に余裕をもたせるため、受液器を設けた方がよい。

【雑言:特に読まなくてもいいです。】

H13、H19、H25と問題文はコピペされている。…ぃや、違うかも。厳密に言えばH25年度は句読点が1個多い。ま、この問題文は「凝縮圧力調整弁問題」の名文(定型文)なのかもしれない。(2014/09/18記ス)

・凝縮圧力調整弁(CPR)を用いると、水冷凝縮器の異常高圧を防止することができる。 H15学/08

【×】 ちゃう!空冷凝縮器の異常低圧の防止。(水冷は全然関係ない、水冷の場合なら<9次:P142~ (10.8 冷却水調整弁)>)

・凝縮圧力調整弁は、夏季に空冷凝縮器の凝縮圧力が高くなり過ぎないように設定圧力以下に制御する。 H16保/05

【×】 ちゃうちゃう、冬季に空冷凝縮器の凝縮圧力が低くならないように設定圧力以上に制御する。テキスト<9次:P141左下 (10.7 凝縮圧力調整弁)>冒頭。

・凝縮圧力調整弁による凝縮圧力制御は、空冷凝縮器への液の滞留による方法であり、そのための受液器は不要である。 H21学/08

【×】 ちゃうちゃう、ちゃう!受液器は絶対ないとダメ。これはテキストを一度熟読していれば、軽くサービス問題。<9次:P142左>の最後4行!

・三方形凝縮圧力調整弁は、凝縮器の出口側に取り付けられ、凝縮器圧力が設定値より低下すると調整弁が閉じ、別に設置されたバイパス弁が開いて、受液器内冷媒の送液に必要な圧力を圧縮機吐出しガスから供給するように作動する。 H22学/08

・三方形凝縮圧力調整弁は、凝縮器の出口側に取り付けられ、疑縮圧力が設定値より低下すると調整弁が閉じ、この調整弁とは別に設置されたバイパス弁が開いて、受液器内冷媒の送液に必要な圧力を圧縮機吐出しガスから供給するように作動する。 H30学/08

・三方形凝縮圧力調整弁は、空冷凝縮器の出口側に取り付けられ、一般に、凝縮圧力が設定値より低下すると調整弁が閉じ、別に設置されたバイパス弁が開いて、受液器内冷媒の送液に必要な圧力を圧縮機吐出しガスから供給するように作動する。 R01学/08

【全部 ×】 ぅ~む。これは直動形と三方形の構造や動作を把握してないと間違えるだろう。令和元年度を正しい文章にしてみましょう。

直動形凝縮圧力調整弁は、空冷凝縮器の出口側に取り付けられ、一般に、凝縮圧力が設定値より低下すると調整弁が閉じ、別に設置されたバイパス弁が開いて、受液器内冷媒の送液に必要な圧力を圧縮機吐出しガスから供給するように作動する。

というわけで、直動形凝縮圧力調整弁の事を言っているのでした。テキスト<9次:P141~142 (10.7.1 作動原理と構造(図10.26、図10.27))を読み、図を見て(echo自作の図をココにも貼っておきましょう)、イメージ理解するしかない。

直動形はバイパス弁とセットで使用する。でも、三方形はバイパス弁はいらない。(←ココが、この問題のツッコミどころだ。)ま、内蔵していると考えればいいのかなぁ。

ぁ、弁がいらないのであって、バイパスはあるからね。

もう一つ覚えておきたいのは、直動形はネジで設定値が調節できるけども、三方形は固定なんだよ。いずれこのあたりも出題されるかも。

・凝縮圧力調整弁はCPRとも呼ばれ、凝縮圧力を最低の必要凝縮圧力に設定し、空冷凝縮器の冬季運転時における凝縮圧力の異常な低下を防止する。 H27学/08

【◯】 ぅむ!簡潔な素晴らしい文章です。 テキスト<9次:P141左下 (10.7 凝縮圧力調整弁)>冒頭。

・凝縮圧力調整弁は、凝縮圧力を最低の必要凝縮圧力に設定し、凝縮圧力が低下すると弁が閉じ始め、凝縮器内に冷媒液を滞留させることにより、冬季運転時における空冷凝縮器の凝縮圧力の異常な低下を防止する。 R04学/08

【◯】 素直な良い問題です。テキスト<9次:P141右 12行目~>

冷却水調整弁 P142~P143

近年出題数が多くなっている。(2019(R1)/09/23記ス)(テキスト<9次:P142右~ (10.8 冷却水調整弁)>)

- 冷却水調整弁は凝縮圧力を安定に制御するため冷却水の流量を調整する。

- 温度式と圧力式がある。

・温度式冷却水調整弁は、水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動し、冷凍装置が停止したとき、ただちに冷却水を止めることができる。 H16学/08

【×】 ぅ~む。間違いは2つかな。 温度式は冷却水(出口)温度を検知し、冷却水量を調節して凝縮圧力を制御する。テキスト<8次:P138左上 ( 温度式冷却水調整弁は、感温筒と冷却水との間の熱の移動によって…

)>

問題文の後半部分は圧力式冷却水調整弁と思われる。<8次:P137右 (10.8.1 構造と作動原理)>圧力式は自動的に冷却水を止められるが、温度式は緩やかな制御により冷却水量を調整するだけ。<8次:P138左上>

── 追記 ──

設問の題意を考えると、「温度式」を「圧力式」に変えたほうがよいだろう。<8次:P137右 (10.8.1 構造と作動原理)>

・圧力式冷却水調整弁は、水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動し、冷凍装置が停止したとき、ただちに冷却水を止めることができる。

── 再追記 ──

再度変更します。

・温度式冷却水調整弁は、水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動し、冷却水量を調整するが応答が遅い。圧力式冷却水調整弁は冷凍装置が停止したとき、自動的に冷却水を止めることができる。

テキスト<9次:P142右~ (10.8.1 構造と作動原理)>

・水冷凝縮器に取り付ける冷却水調整弁は、凝縮圧力または凝縮温度を検知して作動し、凝縮圧力が適正な状態を保つように冷却水量を調節する。 H27学/08

【◯】 前半は、テキスト<9次:P142右 12行目>。「凝縮圧力が適正な状態を…」云々は、この数行上にズバリ。

・温度式冷却水調整弁は、水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動するため応答が速く、急激な凝縮圧力の変化に追従できる。また、温度式冷却水調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの液体の温度制御用にも使用できる。 H26学/08

・水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動する温度式冷却水調整弁は、応答が速く、急激な凝縮圧力変動にも追従することができる。また、この調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの液体の温度制御用にも使用できる。 H30学/08

【両方 ×】 勉強してないと、どれもが正しく思え、誤りはどれだ!ってことに…。(H27とH30は、冒頭部分の語句の並びが違うだけ。)正しい文章を記しておく。

圧力式冷却水調整弁は、水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動するため応答が速く、急激な凝縮圧力の変化に追従できる。また、温度式冷却水調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの液体の温度制御用にも使用できる。

水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動する圧力式冷却水調整弁は、応答が速く、急激な凝縮圧力変動にも追従することができる。また、温度式調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの液体の温度制御用にも使用できる。

── 追記 ──

見直しします。

・温度式冷却水調整弁は、水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動するため応答が遅く、急激な凝縮圧力の変化に追従できない。また、温度式冷却水調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの液体の温度制御用にも使用できる。 H26学/08

・水冷凝縮器の冷媒温度を検知して作動する温度式冷却水調整弁は、応答が遅く、急激な凝縮圧力変動には追従することができない。また、この調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの液体の温度制御用にも使用できる。 H30学/08

テキスト<9次:P142右~ (10.8.1 構造と作動原理)>

・温度式冷却水調整弁は、応答が速く、急激な凝縮圧力変動にも追従することができる。また、この調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの油の温度制御用にも使用できる。 R06学/08

【×】 H26,30年度と同等です。別枠にしました。

「温度式冷却水調整弁は、応答が遅く、急激な凝縮圧力変動には追従することができない。また、この調整弁は、冷媒に直接触れることなく動作し、凝縮器以外のオイルクーラなどの油の温度制御用にも使用できる。」

05/05/21 07/12/17 08/06/29 09/03/14 10/10/09 11/08/01 13/12/23 15/07/21 16/09/13 17/01/03 19/09/23 20/10/25 22/03/21 23/09/23 24/12/05

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/23 新設】(← 履歴をここに作った日)

- テキスト8次改訂版へ対応済み。解説見直し。(2017(H29)/01/03)

- 「冷却水調整弁」、H16学/08の解説文を見直し。(2017/08/28)

- 図を追加、文章見直し。(2019(R1)/09/23)

- 「冷却水調整弁」の解説全体を見直し。(2020(R02)/10/25)

- 「冷却水調整弁」の解説全体を再度見直し。(2021(R02)/07/15)

- 全体的に見直し。(2022(R04)/03/21)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/23)

- 解説等見直し。(2023(R05)/09/23)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院