(ページ内)リンク

安全弁1-口径P150~P152

圧縮機の安全弁と、圧力容器の安全弁の、違いに注意すべし。

安全弁は、『初級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<8次:P150~P154 (12.2 安全弁)>です。

↓ 画像です。幅が広いのでパソコンかタブレットでないと縮小されてボヤけてしまいます。画像をクリックすれば、大きな画像が開きます。

チョと、小手調べの問題

安全弁の口径(圧縮機)P151~P152

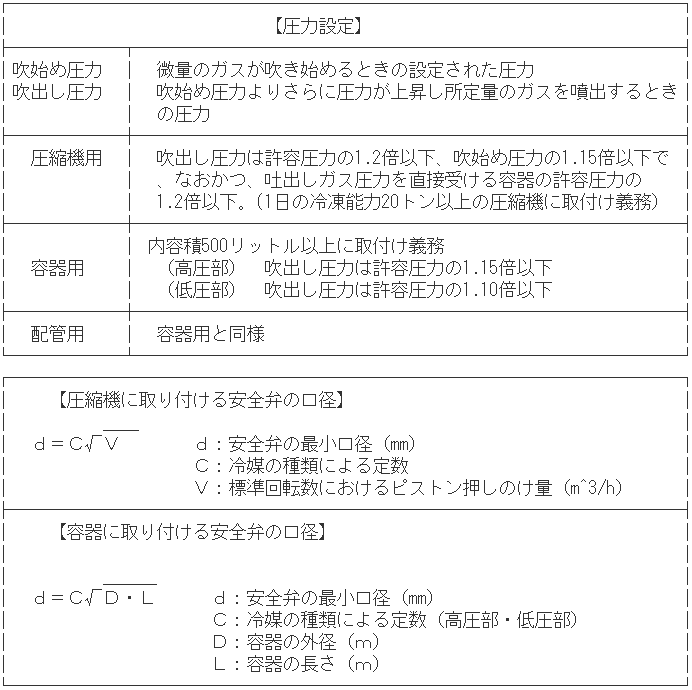

兎に角、d=C√Vを、覚えよう。テキスト<8次:P151 (12.1)式>

・圧縮機に取り付ける安全弁の最小口径は、冷媒ガスの種類および標準回転速度における1時間当たりのピストン押しのけ量を基準にして決める。 H10/11

【◯】 ぅむ。 d=C√V V:標準回転数におけるピストン押しのけ量(m^3/h)

テキストは<8次:P151 (12.1)式と下から2行目(a)>です。

・圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、圧縮機のピストン押しのけ量によって定まり、使用する冷媒の種類には関係しない。 H12/11

【×】 d=C√V C:冷媒の種類による定数。

テキストは<8次:P151 (12.1)式と一番下(b)>です。

・圧縮機に取り付ける安全弁の口径は、冷媒の種類に関係なく、1時間当たりのピストン押しのけ量を基準にして定める。 H13/11

【×】 d=C√V C:冷媒の種類による定数 ← 冷媒の種類に関係ありですね。

・安全弁の口径は圧縮機のピストン押しのけ量に正比例する H15/11

【×】 圧縮機につける安全弁と思われ...。(考え過ぎか)

d=C√V V:標準回転数におけるピストン押しのけ量(m^3/h) よって、ピストン押しのけ量の平方根に正比例する。

・すべての圧縮機には安全弁の取付けが義務づけられているが、その口径は冷凍装置の冷凍能力に応じて定められている。 H23/11

【×】 「すべて」と「冷凍能力」が、【×】です。

冷凍能力20トン以上に義務付け。← <8次:P150 (12.2.1 安全弁の口径)>の冒頭。

口径は冷凍能力では定められない。← <8次:P151 (12.1)式>

・圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、ピストン押しのけ量の平方根を冷媒の種類により定められた定数で除して求められる。 H24/11

【×】 平成24年(>o<;)

d=C√Vだから、「冷媒の種類により定められた定数を乗じて求められる。」です。

・圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、冷媒の種類に応じて決まるが、圧縮機のピストン押しのけ量の平方根に正比例する。 H20/11

・圧縮機の安全弁の最小口径は冷媒の種類に応じて定まり、ピストン押しのけ量の平方根に正比例する。 H29/11

【両方 ◯】 以下、同等の問題が続きます。よく読みましょう。

・圧縮機に取り付ける安全弁の最小口径は、冷媒の種類に応じて決まるが、圧縮機のピストン押しのけ量の平方根に比例する。 R02/11

【◯】 ぅむ。d=C√V

・圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、ピストン押しのけ量の平方根に反比例する。 R03/11

【×】 「反比例」→「正比例」

・圧縮機に取り付けるべき安全弁の最小口径は、ピストン押しのけ量の立方根と冷媒の種類により定められた定数との積で求められる。 R04/11

【×】 「立方根」 → 「平方根」

安全弁の口径(圧力容器)P151~P152

テキスト<8次:P152 3行目~>です。 今度はこの式。 テキスト<8次:P152 (12.2)式>

テキスト<8次:P152 (12.2)式>

圧力容器の内容積500リットル以上に義務付け。← テキスト<8次:P151 1行目太字>

・ 内容積600リットルの圧力容器に、安全弁を取り付けた。 H17/11

【◯】 基本的なことを、チクリと出題される (・・;) 500リットル以上に義務付けてる。テキスト<8次:P151 1行目太字>。 【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ -------

注意)EchoLandの解説文(問題文を除く)は転載の許可をしていません. -- 無断転載は著作権侵害の法律違反になります. --

ご利用規約・個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)についてをお読みください。(by echo)

・円筒胴圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、容器の内容積の平方根に正比例する。 H12/11

【×】 内容積は関係なし。

テキスト<8次:P152 3行目~>を読むべし。

テキスト<8次:P152 (12.2)式>

テキスト<8次:P152 (12.2)式>

容器の外径(D)と長さ(L)の平方根に正比例する。

・圧力容器に取り付ける安全弁の必要最小口径は、容器の外径と長さの積の2乗に正比例する。 H16/11

【×】 口径の問題はあらゆる方法で攻めてきます。

容器用と圧縮機用の式をおぼえれば怖いもの無し!?

容器の外径(D)と長さ(L)の平方根に正比例する。

容器の外径(D)と長さ(L)の平方根に正比例する。

「外径と長さの積の2乗に正比例」となると、d = C(D・L)2 に、なっちゃう。

・圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、同じ大きさの圧力容器であっても高圧部と低圧部によって異なり、多くの冷媒では低圧部のほうが大きくなる。 H18/11

【◯】 低圧部が大きいっていうのは、テキスト<8次:P152 (c)>にズバリ書いてある。

口径dを求める式  という式の意味を覚えておこう。

という式の意味を覚えておこう。

定数Cは冷媒によって違うし、高圧部と低圧部でも違う。一回は必ず熟読すること。安全弁の口径の問題はあちらからもこちらからもいろいろに、攻められる。頑張ろう!

・圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、冷媒の種類にかかわらず、容器の外径と長さだけで決まる。 H21/12

【×】 「種類にかかわらず」という日本語に惑わされないように。

冷媒の種類ごとの定数と、容器の外径と長さで決まる。テキスト<8次:P152 (a),(b)>

・圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、容器の内径と長さの積の平方根と、冷媒の種類ごとに高圧部、低圧部に分けて定められた定数の積で決まる。 H28/11 R01/11

【×】 容器の外径です! 軽いジャブ的なチョロい引っ掛け問題ですね。

テキスト<8次:P152 3行目~>を読むべし。

容器の外径(D)と長さ(L)の平方根と、冷媒の種類ごとに高圧部、低圧部に分けて定められた定数(C)の積で決まる。

容器の外径(D)と長さ(L)の平方根と、冷媒の種類ごとに高圧部、低圧部に分けて定められた定数(C)の積で決まる。

・圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、容器の外径、容器の長さおよび高圧部、低圧部に分けて定められた定数によって決まり、冷媒の種類に依存しない。 H30/11

【×】 楽勝ですね!正しい文章にしてみましょう。

圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、容器の外径、容器の長さおよび冷媒の種類ごとに高圧部、低圧部に分けて定められた定数によって決まる。

で、良いでしょう。

・圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、容器の外径と長さの和の平方根と、冷媒の種類ごとに高圧部と低圧部に分けて定められた定数の積で決まる。 R05/11

【×】 テキスト的には<8次:P152 真ん中(a)>に記されてる。

「圧力容器に取り付ける安全弁の最小口径は、容器の外径と長さの積の平方根と、冷媒の種類ごとに高圧部と低圧部に分けて定められた定数の積で決まる。」

03/04/・ 05/03/20 07/03/22 08/04/24 09/05/30 10/09/10 11/06/30 12/06/02 13/06/27 14/07/31 15/06/21 17/11/28 19/11/23 20/10/08 21/01/16 23/11/29

『初級 冷凍受験テキスト』8次改訂版への見直し、済。(22/01/17)

修正・訂正箇所履歴

【2016/06/06 新設】

- 「安全弁の口径(圧力容器)」H12/11の解説

P132を読むべし。

を、

<7次:P135下3行目~P136> に、修正。

- 文章など見直し。(2019(R1)/07/30)

- テキスト8次改訂版(R01(2019)-11月改訂)へ対応、および、文章を見直し。(2020(R02)/06/29)

- 「安全弁プチまとめ」を少々変更。(2020(R02)/10/08)

- 全般的に見直し。(2022(R04)/01/17)

-- コラム --

【参考文献】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院