ページ内リンク

平均温度差 P79~P80(P79~P80)

『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P80左(8次:P79右) (6.28)式,(6.31)式>の概略を載せておきます。

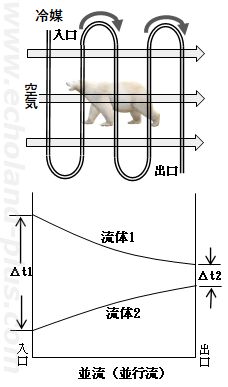

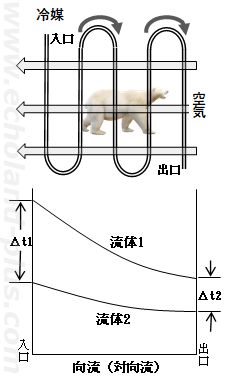

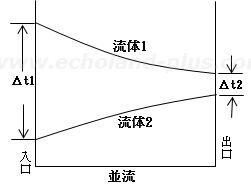

並流概略図と温度分布図

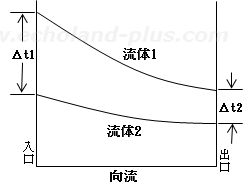

向流概略図と温度分布図

- 熱通過量 Φ

Φ = K A Δtm (kW)

K:平均熱通過率 A:伝熱面積 Δtm:平均温度差 - 算術平均温度差 Δtm

Δtm = Δt1 + Δt2 / 2 (K)

Δt1:入口側温度差 Δt2:出口側温度差

「算術平均温度差」は「対数平均温度差」と4%以内の差異なので、冷凍装置の伝熱量における計算では、実用的に「算術平均温度差」を用いる。

テキスト9次改訂版について

『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応しています。適当に、8次改訂版のページを( )内に残してあります。

算術平均温度差と対数平均温度差

「対数平均温度差」と「算術平均温度差」を絡ませる問題が主です。過去問をこなせば大丈夫でしょう。

・「算術平均温度差」は「対数平均温度差」と4%以内の差異なので、冷凍装置の伝熱量における計算では、実用的に「算術平均温度差」を用いることもある。 by echo

【◯】 はい。テキスト<9次(8次):P80>の一番最後に記されてます。

・熱交換器での伝熱量を算定する場合、熱交換器の両流体間の温度差は近似的には算術平均温度差を用いるが、より正確に求める場合は対数平均温度差を用いる。 H16学/04

【◯】 入口と出口の温度変化は直線でないから、対数的に計算すれば正確。テキスト<9次:P80右 下から7行目辺り>

・冷凍装置の熱交換器における伝熱量の計算には、温度差として算術平均温度差を用い、対数平均温度差を用いてはならない。 H18学/04

【×】 こ、これは、いやらしい引っ掛け問題と思う。「ならない」ということにはならないw。う ■ ■ 問題です。 :(

対数平均温度差を用いれば正確な計算ができるが、冷凍装置では算術平均温度差を用いても4%以内の差異であるため、簡単な計算(実用的)になる算術平均温度差を用いて伝熱量等の計算をしてもよい。テキスト<9次:P80右下>を読んで。

・熱交換器の出入口における両流体間の入口側温度差と出口側温度差との算術平均より求まる温度差を、算術平均温度差という。 H20学/04

【◯】 ぅむ。 テキスト<9次:P80左下 (6.31)式>の辺り。

・熱交換器内の流体の温度が変化する場合、伝熱面全体にわたっての平均熱通過率 K は、平均温度差 Δtm を用いて、 Φ = K A Δtm の比例定数として定義される。この平均温度差 Δtm として算術平均温度差を用いることによって、より正確に伝熱量 Φ を求められる。 H25学/04

【×】 ぅ~ん、そうですね より正確に

ということであれば、「算術平均温度差」ではなく「対数平均温度差」を用いますね。

熱交換器内の流体の温度が変化する場合、伝熱面全体にわたっての平均熱通過率 K は、平均温度差 Δtm を用いて、Φ = K A Δtm の比例定数として定義される。この平均温度差 Δtm として

・熱交換器の伝熱量の計算では、対数平均温度差または算術平均温度差を用いる。正確な伝熱量の計算は、一般に対数平均温度差を用いるが、冷凍装置の熱交換器における伝熱量の計算では、実用的に算術平均温度差を用いることもある。 H28学/04

【◯】 そうですね。 テキスト<9次:P80右下>ズバリ的。

・熱交換器内の流体の温度が変化する場合、(伝熱量Φ、伝熱面積A とすると)伝熱面全体にわたっての平均熱通過率K は、平均温度差Δtm を用いて、Φ = KAΔtm の比例定数として定義される。伝熱量Φ は、平均温度差Δt

【×】 <解説略>

正しい文章は、

「熱交換器内の流体の温度が変化する場合、(伝熱量Φ、伝熱面積A とすると)伝熱面全体にわたっての平均熱通過率K は、平均温度差Δtm を用いて、Φ = KAΔtm の比例定数として定義される。伝熱量Φ は、平均温度差Δtm に算術平均温度差を用いる場合よりも、対数平均温度差を用いるほうが正確に求められる。」

並流(並行流)と、向流(対向流)

問題を分けてみます。

並流と向流は、テキスト学識編では<9次:P79 「6.4 平均温度差」 の冒頭>、保安編では<9次:P239~240>に記されている。ココでは、学識問 4 で出題されている問題を掲載する。

・熱交換器内では、高温流体と低温流体の温度は熱交換により、それぞれ伝熱面に沿って流れ方向に変化する。平均温度差が同じ場合、並流(並行流)と、向流(対向流)を比較すると、高温流体の入口側温度差は向流の場合のほうが大きくなる。 H23学/04

【×】 正しくは、「<略>高温流体の入口温度と低温流体の入口温度の差は並流のほうが大きくなる。」(「試験問題と解答例23年度編入版:日本冷凍空調学会」より)

テキストにはズバリ的文章は無い。(H23年度は、まったく疲れる。)

テキスト<9次:P79一番下 (図6.7 熱交換器内の流体の温度変化)>から、読み解くしかないと思われる。

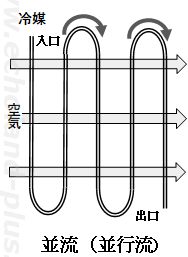

並流概略図

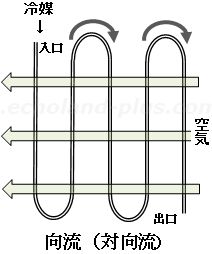

向流概略図

並流温度分布概略図

向流温度分布概略図

【参考】「並流」と「向流」は、テキスト保安編<9次:P239~240>でも記されている。

・熱交換器内では、高温流体と低温流体の温度は熱交換により、それぞれ伝熱面に沿って流れ方向に変化する。平均温度差が同じ場合、並流(並行流)と、向流(対向流)を比較すると、高温流体の入口側温度差は向流の場合のほうが大きくなる。 R04学/04

【×】 ぅむ。 テキスト<9次:P79一番下 (図6.7 熱交換器内の流体の温度変化)>から、読み解くしかないと思われる。

熱交換器内では、高温流体と低温流体の温度は熱交換により、それぞれ伝熱面に沿って流れ方向に変化する。平均温度差が同じ場合、並流(並行流)と、向流(対向流)を比較すると、高温流体の入口側温度差は並流の場合のほうが大きくなる。

05/05/29 07/12/11 08/01/27 09/03/12 10/09/27 11/08/01 12/05/08 13/10/08 14/09/15 15/07/19 17/03/08 22/04/02 23/09/19 24/11/29

-- コラム --

修正・訂正箇所履歴

【2016/07/18 新設】(← 履歴をここに作った日)

- この頁、8次改訂版への見直しを見逃していたようなので、いろいろ修正・カット・追加した。(2017/03/08)

- 冒頭の見出しが間違っていたので「平均温度差」に訂正。(2017/08/26)

- 図を追加、文章見直し。 (2019(R1)/09/21)

- 図を追加、文章見直し。 (2022(R4)/04/02)

- 『上級 受検テキスト:日本冷凍空調学会』9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/19)

- 解説見直し。(2023(R05)/09/19)

- 「並流(並行流)と、向流(対向流)」を新規追加。(2023(R05)/09/19)

【参考文献・リンク】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院