ページ内リンク

高圧側配管(凝縮器→(受液器)→膨張弁)P130~P131

『初級 冷凍受験テキスト』<8次:P130~P131 (10.5 高圧側配管)>です。誰が何を言おうとも「フラッシュガス」が重要です。

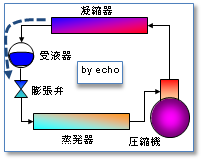

高圧側配管、いわゆる高圧液配管右図の青い点線部分で、凝縮器から膨張弁までである。あとになって、混同しないように、配管箇所をを意識して問題を解きましょう。

"高圧の液管"を、頭に入れて問題を解きましょう。(つまり、その、ま、くどいと言わず、他の配管と混同しないように!(高圧ガスの吐出し管とか注意スべし))

高圧側配管の液管サイズP130

とりあえず、サイズ(管径)からどうぞ。

・高圧液管は、冷媒液がブラッシング(気化)するのを防ぐために、流速はできるだけ小さくなるような管径とする。 H23/10

【◯】 ぅむ、その通り。 テキスト<8次:P130 (10.5.1 液管サイズ)>の3行目にズバリ的。

・高圧液配管は、冷媒液が気化するのを防ぐために、冷媒の流速は1.5m/s以下、流れ抵抗による圧力降下は、20kpa以下になるような管径にする。 by echo

【◯】 ぅむ、題意の通り。テキスト<8次P130 液管サイズ(1)と(2)>

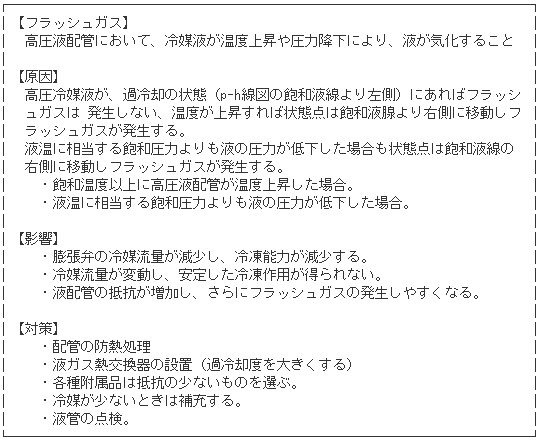

フラッシュガス発生の原因P130

さて、フラッシュガス過去問をどんどんやってみよう。まず、なぜ発生するのかです。

・膨張弁前の液配管は、流れる冷媒液の温度より温かい場所を通すとフラッシュガスが発生することがある。 H10/10

【◯】 冷媒液が飽和温度以上になれば冷媒液が沸騰しフラッシュガスが発生することがある。テキスト<8次:P130 (10.5.2 フラッシュガス…(1))> (p-h線図で説明があるので一読すれば理解できるでしょう)

・飽和温度以上に高圧液管が温められると、高圧液管内にフラッシュガスが発生する恐れがある。 H13/10

【◯】 飽和温度以上になると、液が気化してフラッシュガスが発生する恐れがある。テキスト<8次:P130 (10.5.2 フラッシュガス…(1))>

・高圧液配管で長い立ち上がりがあっても、防熱施工が十分であればフラッシュガスを発生することはない。 H11/10

【×】 長い立ち上がり配管では、上部で圧力が低下するためフラッシュガス発生のおそれがある。テキスト<8次:P131 3行目~>

・高圧液管に大きな立ち上がり部があり、その高さによる圧力降下で飽和圧力以下に凝縮液の圧力が低下する場合には、フラッシユガスは発生しない。 H25/10

【×】 飽和圧力以下になる場合は、発生する!(勉強してないと考えこむかも。)

テキスト<8次:P131 3行目~> 図10.15を見ながら、テキストを読むとわかると思うよ。

・高圧液配管に立ち上がり部があると、その高さによらずにフラッシュガスが発生する。 H30/10

【×】 ぅ~ん。 その高さによらずに

という言い回しで惑わされますか?嫌な問題でつね。

立ち上がり配管が高いと(長いと、または、大きな立ち上がりがあると)フラッシュガスが発生しやすくなる。よね。

・高圧液配管内の圧力が、液温に相当する飽和圧力よりも上昇すると、フラッシュガスが発生する。 R05/10

【×】 テキスト<8次:P131 10.15図>を見れば理解しやすい。正しい文章は、

「高圧液配管内の圧力が、液温に相当する飽和圧力よりも下降すると、フラッシュガスが発生する。」

10.15図で説明すると、点Bが「液温に相当する飽和圧力」になるので、圧力が下降して点Fになるとフラッシュガスが発生する。

フラッシュガスが発生するとP131

フラッシュガスが発生するとどうなるのか問われます。

(1)流れの抵抗は

大きくなるか小さくなるか問われます。テキストP117下の方の(1)

・高圧冷媒液配管内にフラッシュガスが発生すると、配管内の冷媒の流れ抵抗が小さくなって、フラッシュガスの発生がより激しくなる。 H27/10

【×】 高圧冷媒液配管内にフラッシュガスが発生すると、配管内の冷媒の流れ抵抗が大きくなって、フラッシュガスの発生がより激しくなる。

(2)冷媒流量はP131

「冷媒流量」単独問題は少ないかも。テキスト<P131 (12行目(2),(3))>

(2)(3)冷凍能力はP131

たいがい冷媒流量とコラボになりますね。テキスト<P131 (12行目(2))>

・液管内にフラッシュガスが発生すると、膨張弁の冷媒流量が増加して、冷凍能力が増加する。 H14/10

【×】 正しい文章にしてみますかね。

液管内にフラッシュガスが発生すると、膨張弁の冷媒流量が減少して、冷凍能力が減少する。

・冷媒液配管内にフラッシュガスが発生すると、膨張弁の冷媒流量が増加し、冷凍能力が増加する。 H22/10

【×】 ぅむ。(笑、簡単すぎて笑いが止まりませんね…)

膨張弁の冷媒流量が減少して、冷凍能力が減少する。

・高圧液配管内で液の圧力が上昇すると、フラッシュガスが発生し、膨張弁の冷媒流量が減少して冷凍能力が減少する。 H28/10

【×】 この問題はココに置く。(発生原因の復習の意味で)

圧力が上昇

じゃなくて、 圧力が低下

です。テキスト<8次:P130 下から5行目>の(2)なら完璧。引用しておきますね。

(2)液温に相当する飽和圧力よりも液の圧力が低下した場合.

・高圧冷媒液配管内にフラッシュガスが発生すると、膨張弁の冷媒流量が増加し、冷凍能力が増加する。 H29/10

【×】 H22年度と同等の問題。(またまた笑、簡単すぎて笑いが止まりませんね…)

膨張弁の冷媒流量が減少して、冷凍能力が減少する。

チョとおまけ(古い問題なのでココに)

今後出題されるかも…。(2014(H26)/07/21記ス)

・高圧液配管で長い立ち上がりがなければ、配管に細い部分があってもフラッシュガスが発生する可能性はない。 (冷凍装置の問題)H09/12

【×】 配管の細い部分では圧力が低下するため、フラッシュガスの発生の可能性がある。

・高圧冷媒液管でのフラッシュガス発生を防止するために、液ガス熱交換器を設置した。(フルオロカーボン配管の問題)H09/15

【◯】 液ガス熱交換器を設けることにより、過冷却を大きくしてフラッシュガス発生を防ぐ。

・高圧冷媒液管内にフラッシュガスが発生すると、配管内の冷媒の流れ抵抗が大きくなり、フラッシュガスの発生をより激しくする。(フルオロカーボン配管の問題)H09/15

【◯】 流れ抵抗が大きくなる(圧力が下がる)ため、さらにフラッシュガス発生の要因となる。

・大きい立上り高圧冷媒液配管であっても、配管の途中で加熱される部分がなければ、フラッシュガスが発生することはない。 (フルオロカーボン配管の問題)H09/15

【×】 大きな立ち上がり管は上部で圧力降下が生じ、冷媒液温度が飽和圧力以下になるとフラッシュガスが発生する恐れがある。

・フラッシュガス発生防止のために、一般に凝縮器をでる冷媒液は15℃以上過冷却されている。(フルオロカーボン配管の問題)H09/15

【×】 一般に3~5K程度である。 テキスト<8次:P131 14行目>

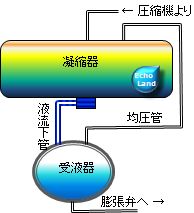

凝縮器と受液器の接続配管(均圧管)P131,P132

・凝縮器と受液器の間の均圧管の管径が小さすぎると、それの均圧機能をさまたげるおそれがある。 H09/12

【◯】 この問題は古いけども、ま、ココに。均圧管の管径に関しては、8次改訂版初級テキストに記されていない。(上級テキストにもない)当時のテキストには記されていたかもしれない。(2020(R02)/12/27記ス)

03/04/・ 05/03/20 07/03/24 08/04/20 09/05/29 10/09/08 11/06/30 12/06/02 13/07/06 14/07/24 15/06/21 16/08/20 17/11/28 19/11/23 20/12/27 22/01/16 23/11/29

『初級 冷凍受験テキスト』8次改訂版への見直し、済。(22/01/16)

修正・訂正箇所履歴

【2016/06/02 新設】

- フラッシュガス単独ページをココに統合。(2020(R02)/06/25)

- テキスト8次改訂版(R01(2019)-11月改訂)へ対応、および、文章を見直し。(2020(R02)/06/25)

- 少々文章を見直し。(2020(R02)/12/27)

- 予想問題by echo追加、その他全般的に見直し。(2022(R04)/01/16)

-- コラム --

【参考文献】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院