ページ内リンク

圧縮動力と軸動力について(P32~P33)

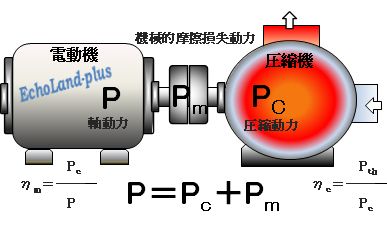

テキストは<8次:P32~P33 (3.3.2 圧縮機の軸動力)>である。圧縮動力Pthと軸動力Pの違いをイメージしておきたい。

圧縮動力と機械的摩擦損失動力 P31下3行~P32上5行

・実際の圧縮機の軸動力は、蒸気の圧縮動力と機械的摩擦損失動力の和である。 H10/03

【◯】テキスト<8次:P31 (3.7)式>

P = Pc + Pm(kw)

P:実際の圧縮機の駆動に必要な軸動力

Pc:実際の圧縮機の蒸気の圧縮に必要な動力

Pm:機械的摩擦損失動力

駆動に必要な軸動力

と 蒸気の圧縮に必要な動力

を上図を見てイメージしましょ。

・圧縮機の駆動に必要な軸動力は、蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と機械的摩擦損失動力の和で表すことができる。 H21/03

【◯】 ハイ。 P = Pc + Pm (kw)

P:実際の軸動力 Pc :蒸気の圧縮に必要な動力 Pm 機械的摩擦損失動力

・圧縮機の実際の駆動に必要な軸動力は、理論断熱圧縮動力と機械的摩擦損失動力の和で表される。 H26/03 R03/03

R04/03 ( 実際の圧縮機の駆動に

他同じ。)

【×】 P = 蒸気の圧縮に必要な動力Pc + 機械的摩擦損失動力Pm

正しい文章は、

圧縮機の実際の駆動に必要な軸動力は、蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と機械的摩擦損失動力の和で表される。

・実際の圧縮機の駆動に必要な軸動力は、蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と、機械的摩擦損失動力との和である。 H28/03

・実際の圧縮機の駆動に必要な軸動力は、蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と機械的摩擦損失動力の和で表すことができる。 H29/03

・実際の圧縮機駆動に必要な軸動力は、冷楳蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と機械的摩擦損失動力の和で表すことができる。 H30/03

【全部 ◯】 語句が微妙に違う文章表現をお楽しみください。

テキスト<8次:P31 (3.7)式>ズバリです。(P= Pc+Pm)

駆動軸動力と効率 P32下2行~P33上7行

・圧縮機の実際の駆動軸動力(P)は、理論断熱圧縮動力(Pth)と全断熱効率(ηad)との積(P = Pth × ηad)で表される。 H16/03

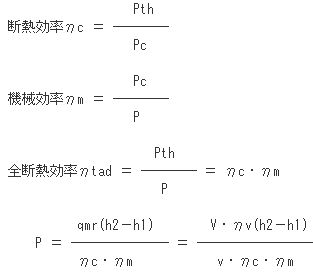

【×】 テキスト<8次:P33 (3.11)式>

断熱効率:ηcと機械効率:ηmの積を全断熱効率:ηtadという。(設問は ηad

とあるが、通常 ηtad

と表す…、誤植かな?)

ηc = Pth / Pc

ηm = Pc / P

よって、

ηtad = ηcηm = (Pth / Pc) × (Pc / P) = Pth / P

なので、

P = Pth / ηtad が正解となる。(ηtadが1であれば理論と実際は同じ動力となる、実際の世の中はそんなこと無いηcとηmは1より小さくなる)

3冷ではこの式を使って計算するという問題は出ない。要は式の意味を覚える。

・実際の圧縮機の軸動力は、理論断熱圧縮動力を、断熱効率と体積効率の積で除して求められる。 H27/03

【×】 ! あまりにも大胆な引掛けだと簡単に引っかかる。

(体積効率ηv × 機械効率ηm)ですね! P = Pth / ηcηm テキスト<8次:P33 (3.11)式>

・実際の圧縮機の駆動軸動力は、理論断熱圧縮動力と断熱効率により決まる。 R02/03

【×】 楽勝で「×」にする方、うっかり「◯」にする方、まったくわからないか…です。

実際の圧縮機の駆動軸動力は、理論断熱圧縮動力と全断熱効率により決まる。

全断熱効率ηtadは、ηcηmですね。初級テキスト<8次:P32~33 (3.10)(3.11)式>参考。

・実際の圧縮機の駆動軸動力は、理論断熱圧縮動力に、体積効率と機械効率の積を乗じて求めることができる。 R05/03

【×】 「P = Pth / ηcηm」です。正しい文章は、

「実際の圧縮機の駆動軸動力は、理論断熱圧縮動力を、体積効率と機械効率の積で除して求めることができる。」

凝縮温度と蒸発温度の変化と駆動軸動力 P31.P7

テキスト<8次:P31>からの圧縮機軸動力には凝縮温度や蒸発温度を絡めた問題が「問3」に多く出題される。<8次:P7>の「1.2 冷凍装置で重要な技術」での知識が必要で、凝縮や蒸発温度の変化で装置の効率と軸動力がどうなるか問われる。

・圧縮機駆動の軸動力は、凝縮温度と蒸発温度によって大きく変わる。 H18/03

【◯】ぅむ。テキスト<8次:P7 (1.2.1 最小の動力で最大の冷凍能力)>と、<8次:P31 (3.3.1 断熱効率と機械効率)>をよく読もう。

・凝縮温度を高く、蒸発温度を低くして運転すると、圧縮機の全断熱効率が大きくなり、圧縮機駆動の軸動力は大きくなる。 H20/03

【×】 テキスト<8次:P7 (1.2.1 最小の動力で最大の冷凍能力)>と、<8次:P32 (3.3.2 圧縮機の駆動軸動力)>を読む。

蒸発温度と凝縮温度(温度を圧力としても同じこと)の温度差が大きくなると、断熱効率(ηc)と機械効率(ηm)が小さくなる。(3冷の場合は説明は不要。記憶すればよい。)

すなわち全断熱効率ηtad(ηm×ηc)が小さくなる。そうすると効率が悪いのだから軸動力は大きくなると覚える。(理由は、P(軸動力)= Pth(理論動力)/ηtad(全断熱効率)だから。)

03/03/24 04/09/03 05/03/13 07/03/21 08/04/16 10/09/04 11/06/19 12/05/29 13/05/21 14/06/01 15/06/11 16/08/13 17/11/21 19/07/08 20/05/21 21/12/07 23/11/24

『SIによる 初級 冷凍受験テキスト』7次改訂版への見直し、済。(14/06/28)

『初級 冷凍受験テキスト』8次改訂版への見直し、済。(20/05/21)

修正・訂正箇所履歴

【2016/05/17 新設】

- 問題を年度順に並び替えた。 (2017(H29)/02/02)

- 解説文見直し (2019(R1)/07/08)

- テキスト8次改訂版(R01(2019)-11月改訂)へ対応、および、文章を見直し。(2020(R02)/05/21)

- 「Pm:機械的摩擦損失」→「Pm:機械的摩擦損失動力」に訂正。(2020(R02)/10/03)

- 問題の分類、解説文などの見直し。(2021(R03)/12/07)

- 問題の分類、解説文などの見直し。(2023(R05)/02/17)

-- コラム --

【参考文献】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院