気密試験P162~P163

耐圧試験、気密試験、真空試験、この3つを攻略すべし!こんどは、気密試験だぉ。『初級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<8次:P162~P163 (13.3 気密試験)>

まず、2つの気密試験の違いを把握したい。テキストに沿って問題を並べてあります。けっこうボリュームがありますよ。さぁ、頑張ろう!

2つの気密試験P162,P163

テキスト<8次:P162の太字>部分をよ~く読んでおきましょう。

・一般に、空冷凝縮器や空気冷却器に用いるプレートフィンコイル熱交換器は気密試験だけを実施すればよい。 H11/13 H14/13

【◯】 これは嫌らしい問題だ。

冷凍保安規則関係例示基準 5(1)に、「耐圧試験は、圧縮機、冷媒液ポンプ、吸収液ポンプ、潤滑油ポンプ、容器及びその他冷媒設備の配管以外の部分(以下「容器等」という。)の組立品又はそれらの部品ごとに行う液圧試験とする。」

冷凍保安関係例示基準 6(1)に、「気密試験は、耐圧試験に合格した容器等の組立品並びにこれらを用いた冷媒配管で連結した冷媒設備について行うガス圧試験とする。」

とあり、プレーフィンコイル(熱交換器)は容器ではなく配管になるので、気密試験のみでよい。と、いうことで。

・気密試験には、耐圧試験で耐圧強度が確認された配管以外のものについて行うものと、配管で接続された後にすべての冷媒系統について行うものがある。 H28/13

【◯】 ぅむ。 テキスト<8次:P162 (13.3 気密試験)>の冒頭にズバリ的。

このページでは、「個々の気密試験」と「装置全体の気密試験」に分類してあります。

個々の気密試験P162,P163

テキスト<8次:P162~P163>に、(1)~(10)の項目について、個々の機器に実施する気密試験のいろいろが記されている。 個々の機器の気密試験とは、圧縮機、冷媒液ポンプ、吸収液ポンプ、潤滑油ポンプ、容器及びその他冷媒設備の配管以外の個々の組立品について行う気密試験。(要は、メーカーの工場で実施する試験)

(1)組立品P162

・耐圧試験を実施した圧縮機、冷媒液ポンプ、吸収液ポンプ、潤滑油ポンプ、容器及びその他冷媒設備の配管以外の構成機器の、個々の組立品について気密試験を行う。 by echo

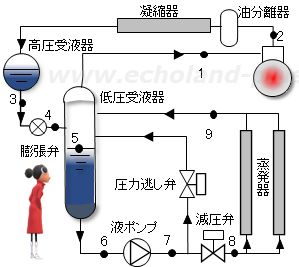

【◯】 例えば、下記の「冷媒液強制循環式冷凍装置」を発注された製造機器メーカーでは、個々の組立品について気密試験を行う。これが、個々の気密試験。

冷媒液強制循環式冷凍装置

発注元の企業で、この組立品を配管で接続して冷媒液強制循環式冷凍装置を作る。その後の気密試験が「装置全体の気密試験」ということ。OK!?

(2)ガスで行うP162

(3)試験圧力P162

・気密試験は、設計圧力、または許容圧力のいずれか低いほうの圧力よりも低い圧力で行う。 H13/13

【×】 勉強してないと思わず◯にするかも。(引っ掛けっぽいかな。) テキスト<8次:P162(3)>

気密試験は、設計圧力、または許容圧力のいずれか低いほうの圧力以上の圧力で行う。

健闘を祈る。

(4)試験ガスP162

・気密試験に使用するガスは、酸素や二酸化炭素などである。 H15/13

【×】 テキスト<8次:P162(4)>

酸素は(空気ではない!)支燃性ガスなので使用不可。(二酸化炭素は、アンモニア装置では不可)

・気密試験に使用するガスは、一般に乾燥した空気、窒素ガス、二酸化炭素(炭酸ガス)用いられるが、アンモニア冷凍装置に対しては酸素ガスも使用できる。 H19/13

【×】 とにもかくにも、酸素はダメ.(アンモニア冷凍装置は、二酸化炭素(炭酸ガス)はダメ)

ここからアンモニアの試験ガス

・アンモニア装置の気密試験に、二酸化炭素(炭酸ガス)を使用した。 H16/13

【×】 アンモニア装置の気密試験といえばこの問題!テキスト<8次:P162(4)>

試験後に炭酸ガスとアンモニアが反応し、炭酸アンモニウムという粉末ができてしまい冷凍装置内に支障をきたす。

・アンモニア冷凍装置の気密試験には、乾燥空気、窒素ガスまたは酸素を使用できるが、炭酸ガスを使用してはならない。 H29/13 R01/13( …使用し、炭酸ガスを…

)

【×】 「酸素」が引っ掛け、H15年度以来の久々の出題です。(令和元年にも出題されました。)

テキスト<8次:P162(4)>酸素は(空気ではない!)支燃性ガスなので使用不可。

・アンモニア冷凍装置の気密試験には、乾燥空気、窒素ガスまたは炭酸ガスを使用し、酸素ガス、毒性ガス、可燃性ガスを使用してはならない。 R06/13

【×】 アンモニア冷凍装置は、炭酸ガスはダメ。他の文言はOK👌ですね。問題文をよく読みましょう。

(5)(6)(9)試験の注意点P162、P163

・気密試験に空気圧縮機を使用して圧縮空気を供給する場合は、冷凍機油の劣化などに配慮して空気温度は140℃以下とする。 H26/13

・気密試験に空気圧縮機を使用して圧縮空気を供給する場合は、吐出し空気の温度を140℃以下にする。 R06/13

【両方 ◯】 そだね~! テキスト<8次:P162(5)>

・気密の性能を確かめるための気密試験は、内部に圧力のかかった状態でつち打ちをして行う。この時に、溶接補修などの熱を加えてはいけない。 H30/13

【×】 正しい文章にしてみましょう。テキスト<8次:P163(9)>

気密の性能を確かめるための気密試験は、内部に圧力のかかった状態でつち打ちをしたり、衝撃を与えたりしない。この時に、溶接補修などの熱を加えてはいけない。

(7)(8)試験方法と合格基準P163

・気密試験は、被試験品内のガス圧力を気密試験圧力に保った後に、水中に入れるか、外部に発泡液を塗布して、泡の発生がないことなどを確認して合格とする。 H27/13

【◯】 その通りです。テキスト<8次:P163(7)>にズバリ。

・気密試験用ガスに、フルオロカーボンまたはヘリウムを混入させ、ガス漏れ検知器によって漏れの確認を行ってもよい。 by echo

【◯】 よいそうです。テキスト<8次:P163 (8)> ただし、フルオロカーボンの多量放出にならないように注意する。

(10)圧力計P163

・圧力試験に使用される圧力計の文字板の大きさは、耐圧試験では定められているが、気密試験では定められていない。 H19/13

【×】 んなこたーないよね。と、なんとなく分かる問題。 75mm以上です。テキスト<8次:P163(10)>(ちなみに、耐圧試験は液体で行う場合は75mm以上、気体は100mm以上。)

装置全体の気密試験P163

・冷凍装置の気密試験を実施したとき、加圧終了時刻の外気温度(周囲温度)を記録した。 H21/13

【◯】 この問題はココ。

装置の気密試験は一昼夜に及ぶ。温度が下がると圧力も下がるから、漏れていると勘違いしないように。 【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ. -------

※注意)EchoLandの解説文(問題文を除く)は転載許可をしていません。無断転載は、著作権侵害の法律違反になります。

ご利用規約・個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)についてをお読みください。(by echo)

(1),(2),(3)試験の方法P163

・冷凍装置全体の気密試験は、低圧部と高圧部の区別なく、低圧部に対して規定されている試験圧力で試験を行えばよい。 H18/13

【×】 ま、たいがい区別するって感じがするけど…、高圧部は高圧部の規定圧力で試験をする。 テキストは「冷凍装置全体」だから、<8次:P163(1)と(2)>だよ。

・冷凍装置全体の気密試験は、漏れの確認しやすい高圧部より規定の圧力において検査する。 by echo

【×】 まず、低圧部に規定圧力をかけて発報液やガス漏れ検知器で漏れを確認します。テキスト<P163 (1)>

・漏れ箇所を発見した場合、圧力を大気圧まで下げてから修理を行い、再試験を実施する。 by echo

【◯】 そうですね。大気圧まで完全に下げないと危険極まりないですよね。 テキスト<P163 (3)>

03/04/21 04/09/05 05/03/21 07/03/24 08/04/26 09/05/31 10/09/12 12/06/03 13/05/30 14/08/06 16/08/21 17/12/01 19/08/01 20/07/06 21/01/16 22/01/20 23/11/30 24/11/22

『初級 冷凍受験テキスト』8次改訂版への見直し、済。(22/01/19)

修正・訂正箇所履歴

【2016/06/11 新設】

- 「気密試験の圧力」を「気密試験の方法」に変更、及び、該当問題の入れ替え。「気密試験の合格基準」を追加(2016(H28)/08/21)

- 「気密試験について」のH14/3の解説修正。

テキスト的には、P139(2)なんだけども…。

→テキスト的には、<7次:P143(2)>なんだけども…。

- 文章見直し(2019(R1)/08/01)

- テキスト8次改訂版(R01(2019)-11月改訂)へ対応、および、文章を見直し。(2020(R02)/07/06)

- 問題の分類見直し、および予想問題追加。(2022(R04)/01/20)

-- コラム --

【参考文献】

- 初級 受検テキスト(SIによる初級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 上級 受検テキスト(SIによる上級受検テキスト):日本冷凍空調学会

- 冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答例(13):日本冷凍空調学会

- 第3種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院

- 第1・2種冷凍機械責任者試験模範解答集 :電気書院